こんにちは。化工見習いです!

今回は、熱移動の三形態について紹介しようと思います!

熱移動の三形態とは

熱移動には、代表的な3つの種類があることが知られています。

- 熱伝導(伝導伝熱)

- 熱伝達(対流伝熱)

- 熱輻射(輻射伝熱)

「熱移動の三形態」とは、これら3つの熱移動タイプのことを指します。

では、それぞれの熱移動がどんなものか、見ていきます。

熱伝導(伝導伝熱)

熱伝導とは「物質中を熱が伝わる現象」のことです。

料理をする時、フライパンを温めると思います。すると、最初はフライパンの底だけ熱かったのが、だんだんと熱が伝わり、最後にはフライパン全体が熱々になります。

これが、熱伝導の例です。固体だけでなく、液体、気体にも同様です。

定常状態において、この「熱伝導」で伝わる熱流束は以下に示すフーリエの法則で表されます。

\(\displaystyle q=-k\frac{dT}{dx}\)

\(\displaystyle \frac{dT}{dx}\)[K/mまたは℃/m]:熱流方向の温度勾配

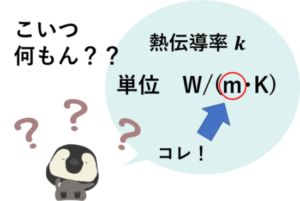

\(\ k\)[W/(m・K)]:物質の熱伝導率

この式が示す通り、熱伝導における熱流束は、熱流方向の温度勾配に比例することが分かります!

また、熱伝導率\(\ k\)は物質固有の値で、この熱伝導率が大きければ大きいほど、熱を伝えやすいということになります。

たとえば、鉄や銅などの金属類はご存じの通り熱を伝えやすい物質ですから、熱伝導率が他の物質に比べて高いです。

熱伝達(対流伝熱)

次に熱伝達についてです。熱伝達とは、「2つの物質間で熱が伝わる現象」のことです。

「2つの物質間」とは、固体-液体、固体-気体、気体-液体の組み合わせの事を指し、「熱伝達」の熱流束は以下に示すニュートンの冷却法則で表されます。

\(\ q=h{\Delta}T\)

\(\ {\Delta}T\)[Kまたは℃]:界面とバルクの温度差

\(\ h\)[W/(m^2・K)]:熱伝達率

熱伝達における熱流束は、熱伝達率と温度差に比例することが分かります!

熱伝導率と同様、熱伝達率が大きいほど、熱を伝えやすいことを表します。

熱輻射(輻射伝熱)

最後に熱輻射についてです。熱輻射とは「物質が放出する電磁波による熱の移動現象」のことです。

すべての物質はその温度に応じて熱エネルギーを電磁波という形で放出しているのです。

ステファンボルツマンの法則より、ある温度の黒体が放出する輻射熱流束は

\(\ E_b={\sigma}T^4\)

\(\ {\sigma}=5.67×10^{-8}\)[W/(m^2・K^4)]:ステファンボルツマン係数

\(\ T\)[K]:物質の温度*℃はダメ!

また、一般物体については

\(\ E={\epsilon}{\sigma}T^4\)

\(\ {\epsilon}\)[-]:輻射率

輻射率\(\ {\epsilon}\)は0~1の値をとる、物質固有の値です。

*簡単に言うと、黒体は完全に熱放射できる仮想体です。実際は完全に放出できず、補正係数として輻射率をかけた値となる訳です。

この熱輻射は、温度が低い場合には値が小さく、無視できる事がほとんどなようです。

まとめ

今回は、熱移動の三形態をご紹介しました!

特に、熱伝導と熱伝達がごっちゃになっている方も多いと思うので、違いをしっかり押さえておくとよいと思います!

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

コメント